Meret Oppenheim digital – Kunstwerke als 3D-Scans – Herausforderungen und erste Erkenntnisse

Ein Projekt mit Unterstützung von Helvetia Versicherungen

Im Alltag wird ständig gescannt: der Strichode vom Waschmittel an der Supermarktkasse, ein QR-Code mit dem Handy, ein altes Foto von Oma mit dem Kopierer oder sogar wir selbst am Flughafen auf dem Weg in die Ferien. Auch im Museum wird gescannt, genauer in der Abteilung Konservierung und Restaurierung. Doch hier bedeutet scannen mehr, hier taucht man mit hochauflösenden Scans in eine andere Welt ein.

“1 Paar Handschuhe” von Meret Oppenheim unter dem Scanner.

Im Kunstmuseum Bern wurden rund 300 Werke der Künstlerin Meret Oppenheim gescannt und digitalisiert. (Mehr dazu gibt es hier). In der ersten Phase des Projekts konzentrierte sich das Team unter der Leitung von Nathalie Bäschlin auf das Scannen von Malerei. Wer mit Gemälden arbeitet weiss, was gemalt wird, ist mitnichten einfach flach. Ein Blick in die mikroskopische Struktur zeigt, wie Farbschichten zu Landschaften werden, wie Farbtöne plötzlich in verschiedene Pigmente zerfallen und wie sich Farbe mal dünn und fein, mal dick und teigig über die Leinwand verteilt. Genau dies kann der hochauflösende Scan eines Kunstwerks einfangen. Der Anspruch sei gewesen, erklärt die Leiterin der Abteilung Konservierung und Restaurierung, die Oberfläche der Bilder eben nicht als plattes Gebilde zu erfassen, sondern ihren dreidimensionalen Charakter hervorzubringen – und zwar digital. Für die Restaurator*innen bietet das Verfahren Einblick in den Zustand und die Machart eines Werks. Und zwar unabhängig davon, wo das Werk sich gerade befindet. Als digital gespeicherter Scan ist es immer zugänglich, egal ob es sich als Leihgabe in einem anderen Museum befindet oder ob es sicher im eigenen Lager ruht. «Man hat die Möglichkeit in das Werk hineinzuzoomen, ohne ein Mikroskop aufzustellen und ohne das Werk vor sich zu haben», erklärt Nathalie Bäschlin. Und man sei natürlich schneller, ergänzt sie. Denn anders als bei der Erforschung mit dem Mikroskop, kann hier ganz einfach mit ein paar Klicks die Perspektive oder der Ausschnitt gewechselt werden.

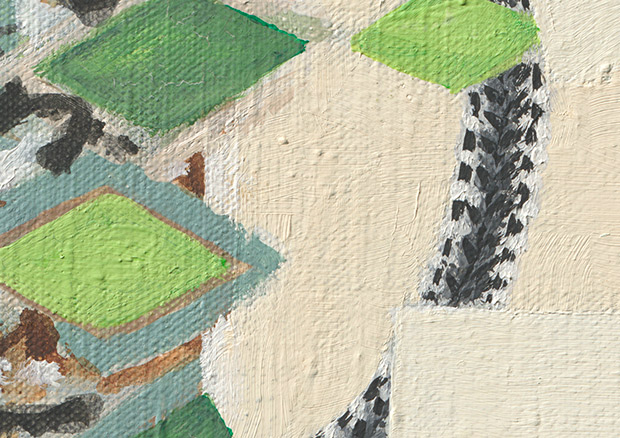

Im Ausschnitt rechts wird die Fülle der unterschiedlichen verwendeten Materialien sichtbar. Meret Oppenheim, Altes Grab im Wald, 1977, Farbstift, Steine, Modeliermasse, Kupferrohr auf Papier, gerahmt mit Holz und Plexiglas, 70 x 50 x 4 cm. Kunstmuseum Bern, Legat Meret Oppenheim © 2019, ProLitteris, Zürich

Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht. Qualitativ hochwertige Scans von Kunstwerken anzufertigen braucht Zeit. Das Werk aus dem Rahmen lösen, für den Vorgang präparieren, es langsam unter dem Arm des Scanners durchgleiten lassen, Zentimeter für Zentimeter. Bei 300 Werken sind das einige Meter Kunst. Und einige Stunden Arbeit: Rund 280 Stunden wurden aufgewendet, um die 300 Werke von Meret Oppenheim zu scannen – und da ist die Vorbereitungszeit noch nicht mitgerechnet. Darüber hinaus kann nicht jeder beliebige Heimcomputer die schweren Dateien lesen. Ein anderes Thema ist das intensive Licht, das vom Scannerarm ausgeht. «Als wir mit den Mitarbeiter*innen und den Spezialisten zusammen die Scans machten, standen plötzlich alle mit Sonnenbrillen um das Werk herum, weil der Scanner alle blendete.», erzählt Nathalie Bäschlin. Licht bedeutet für ein Kunstwerk immer auch eine gewisse Belastung, denn Licht lässt altern. Deshalb sei es auch essentiell gewesen, die Digitalisate in der höchst möglichen Qualität und mit der besten technischen Ausrüstung anzufertigen, meint die Restauratorin. So können man garantieren, dass sie nicht schon in kurzer Zeit veraltet seinen und erneuert werden müssten.

Vorbereitungsarbeiten vor dem Scan.

Die vielfältigen Möglichkeiten, die solche Scans bieten, machen den Aufwand jedoch in jedem Fall wett. Die Scans zeigen nicht nur Forscher*innen und Restaurator*innen, wie das Werk gemacht wurde und was es schon alles erlebt hat. Auch einem breiten Publikum könnten sie Einblick in die feinsten Strukturen der Werke bieten, sinniert Bäschlin. Sie sind quasi eine Visualisierung seiner Entstehungsgeschichte. Zudem könnten diese Seite der Werke mit den digitalen Daten auch für Interessierte ausserhalb des eigenen Museums leichter zugänglich gemacht werden, beispielsweise über Onlinedatenbanken.

Die Nahaufnahme macht die Malstruktur beim Werk “Das Geheimnis der Vegetation” sichtbar.

Ab dem Sommer 2019 sind nun dreidimensionalen Objekten an der Reihe. Damit bekommt das Projekt stärker Forschungscharakter. So muss zuerst ausgetestet werden, welche Materialien auf welche Weise optimal erfasst werden können. Äste, Federn oder Blätter, wie sie Meret Oppenheim oft verwendete, lassen sich nicht ganz so einfach mit dem Scanner abbilden. Hinzu kommt, dass man sich immer entscheiden muss: Will man primär die dreidimensionale Gestaltung eines Werks, also seine Form und Ausdehnung, abbilden – etwa um passgenaue Verpackungen für den Transport herzustellen. Oder soll die Struktur der Oberfläche im Vordergrund stehen. Beides erfordert nämlich zwei unterschiedliche Scan-Verfahren. Es bleibt also spannend in der Welt der Mikrostrukturen.

Meret Oppenheim, Das Geheimnis der Vegetation, 1972, Öl auf Leinwand, 195 x 97 cm. Hermann und Margrit Rupf-Stiftung, Kunstmuseum Bern © 2019, ProLitteris, Zürich

Veröffentlicht unter Allgemein, Blick hinter die Kulissen

Schlagwörter: Helvetia Versicherungen, Meret Oppenheim, Meret Oppenheim Digital